В настоящее время представлена

следующими направлениями:

1) Хронизация заболеваний почек у детей

2) Стимуляция репаративных процессов

патологически измененной печени

3) Лечение заболеваний ЦНС и их

последствия у новорожденных.

Хронизация

заболеваний почек у детей:

1. Изучение причин хронизации

гломерулонефрита у детей с учетом нарушения

регионального кровотока и центральной

гемодинамики во взаимосвязи с

ренин-альдестероновой системой и методов их

коррекции ;

2. Роль нейрогенных дисфункций мочевого

пузыря во формировании инфекционных заболеваний

почек и мочевыводящих путей.

Изучение причин

хронизации гломерулонефрита (ГН) у детей с

учетом нарушения регионального кровотока и

центральной гемодинамики во взаимосвязи с

ренинальдестероновой системой (РАС) и методы

коррекции.

Учитывая то, что гемодинамический

путь прогрессирования хронических заболеваний

почек считается одним из основных неиммунных

механизмов, нами проводятся длительные

клинические наблюдения за больными с различными

формами ГН с обследованием всех функций почек с

определением показателей ренина и альдестерона

сыворотки крови радиоимунным способом,

регистрацией объема внеклеточной жидкости ( ОВЖ),

методом реоренографии в модификации М.И.Тишенко,

регистрацией реоренограммы, допплерографии

сосудов почек и эхокардиографии на

ультразвуковом аппарате « Sonos-100» фирмыHewlett- Packard.

Проведенные исследования (186 детей с ГН)

дают основания считать что нарушения почечного

кровотока тесно связаны с формой ГН, течением

заболевания и состоянием РАС и ОВЖ у детей.

Разработаны критерии хронизации ГН на основании

вышеперечисленных методов оценки центральной

почечной гемодинамики, РАС и ОВЖ. Учитывая

выявленные изменения проводится коррекция

гемодинамических нарушеий с включением

препаратов ингибиторов

ангиотензин-конвертирующего фермента.

По теме опубликовано 25 работ,

разработано 1 изобретение, 4 рационализаторских

предложений.

Роль нейрогенных

дисфункций мочевого пузыря в формировании

инфекционных заболеваний мочевыводящих путей.

Нейрогенные дисфункции мочевого пузыря (НДМП)

рассматривается в литературе как состояния ,

обусловленные нарушениями рефлекторной

возбудимости мочевого пузыря (МП) и

проявляющиеся нарушением резервуарной и

эвакуаторной его функций. Основными его

причинами принято считать поражения спинальных

центров, спинальных и внеспинальных проводящих

путей, нейрогуморальной регуляции, незрелость

микционных центров. При исследовании данной

проблемы нами (профессор И.Г.Шиленок, к.м.н.

И.Х.Бородинова, аспирант Е.В. Загайнова)

предложено рассматривать НДМП, как состояние,

имеющие неоднородную структуру. Выделено

несколько этиопатогенетических групп, тре

бующих различного подхода к ведению и

рациональной терапии.

Все больные наряду с

клинико-лабораторной, ультразвуковой,

рентгенологической диагностики прошли

стандартное уродинамическое обследование

(урофлуорометрию, ретроградную цистометрию), по

показаниям проводилась цистоскопия. Параллельно

осуществлялась расширенное неврологическое

обследование с включением эхоэнцефалографии,

реографии сосудов головного мозга, миографии.

Выборочно проведено обследование образцов мочи

на хламидиаз и микоплазмоз.

Среди больных, имеющих нейрогенное нарушение

мочеиспукания выявлены дети с генетическим

замедленным формированием зрелого типа

мочеиспускания. В генеалогическом анамнезе у

таких детей отмечают симптомы нейрогенного МП

(энурез, поллакиурия, императивное недержание

мочи и др.) у ближайших родственников: родители,

сибсы, родственники 2-ой степени родства. При

этом, как правило, нейрогенное нарушение

сохраняются до более старшего возраста, в чем

предыдущих покалениях.

Другая часть детей наряду с НДМП имела

значимые макроморфологические аномалии в виде

удвоения почек и мочевыводящих путей,

нефроптоза, патологической подвижности почек и

т.д.

У значительного числа больных отмечалось

поражение почек или мочевыводящих путей в

сочетании с воспалительными изменениями. Наряду

с более распространенной уропатогенной флорой

из мочи детей с НДМП выделялись хламидии и

микоплазмы. Адекватное лечение приводило к

существенному улучшению в течении процесса.

Четвертая группа больных включала

пациентов с выраженными неврологическими

нарушениями и тебовала примение в комплексе

терапии нейротропных средств.

У больных с нейрогенными нарушениями

мочеиспускани гиперрефлекторного типа, имеющих

по данным урофлометрии гиперрефлексию детрузора

с увеличением средней и максимальной скоростей

потока мочи боле чем на 50 % от нормы в комплексе

лечения был применен М-холиноблокатор с прямым

спазмоли- тическим эффектом на мочевой пузырь –

дриптан. При этом клиническое улучшение

отмечалось у 92,5 % больных и сочеталось с

достоверным снижением скоростных показателей по

данным уродинамического обследования.

В 1998 году профессором И.Г.Шиленком,

заведующим кафедрой, доцентом С.Л.Нестеровым,

к.м.н., ассистентов кафедры И.Х.Бородиновой,

зав.отделением нефрологии ГДБ №1 И.Ф.Воеводкиной,

аспирантом кафедры Е.В.Загайновой было выпущено

методическое пособие «Нейрогенные дисфункции

мочевого пузыря у детей» для практикующих

врачей, нефрологов, невропатологов, педиатров и

студентов медицинских специальностей в котором

рассмотрены традиционные представления о

нейрогенных дисфункциях мочевого пузыря у детей.

Представлены вопросы классфикации, диагностики,

клинических проявений и лечения нейрогенных

дисфункций.

Стимуляция регенерации

патологически измененной печени

В настоящее время большой

интерес представляет использование

биологически активных веществ, способных

стимулировать пролиферативные процессы в

патологически измененной печени, в частности,

гормонов.

|

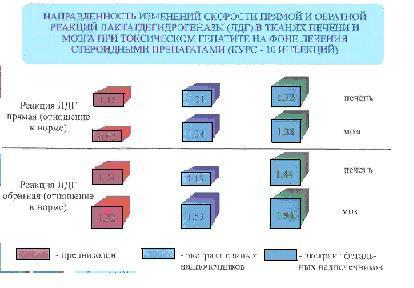

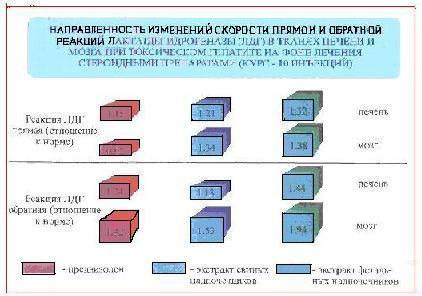

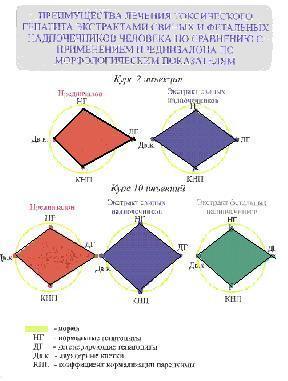

Учитывая, что медикаментозное лечение хронических заболеваний печени полусинтетическими гормональными препаратами не всегда эффективно, дает только временный положительный эффект и может быть ограничено возможностью многочисленных осложнений и побочных действий, нами впервые разработан способ стимуляции регенерации печени воздействием на нее гормонсодержащими веществами – экстрактами вытяжек свиных и фетальных надпочечников человека, содержащих большой спектр стероидных соединений в минорных концентрациях . |

В экспериментальных исследованиях, проведенных на белых беспородных крысах на модели регенерирущей нормальной и патологически измененной ( воздействием тетрахлорметана ) печени, показано стимулирующее действий экстрактов вытяжек свиных и фетальных надпоченников человека, проявляющееся в усилении митотической активности гепатоцитов, увеличении количества нормальных и снижении числа дистрофически измененных клеток .

|

Технологическая схема производства экстрактов свиных и фетальных надпочечников человека соотвествовала принципам получения органных галеновых препаратов ( из 3 г ткани – 1 мл экстракта). Экстракты вводили подкожно в объеме 0,5 мл в течение 2-х недель (10 инъекций ). В качестве контроля использован преднизолон, который вводили из расчета 1 мл/кг массы животного. Раствор преднизолона готовили на той же основе, что экстракт надпочечников. |

Результаты исследований выявили

выраженную нормализацию структуры и функции

печени животных с токсическим гепатитом,

получавших экстракты вытяжек свиных и фетальных

надпочечников человека, по сравнению с

животными, получавшими полусинтетические

гормональные препараты ( Р < 0,001), что позволяет

предложить данный способ для стимуляции

регенерации патологически измененной печени.

|

По теме работы опубликовано 8 научных работ, имеется заявка на патент РФ № 97107229 с приоритетом от 06.05.97г. «Способ стимуляции регенерации печеной ткани». |

Лечение

заболевании ЦНС и их последствии у

новорожденных.

Заболевания такой

высокоспециализированной системы, какой

является нервная система новорожденного,

представляют серьезную угрозу жизни ребенка.

Учитывая, что лечение заболевании ЦНС является

кропотливым и трудоемким процессом, и эффект

санации ликвора достигается медленно, нами

разработан способ лечения гнойного менингита у

новоржденных и детей раннего возраста.

Продолжается наблюдение за пациентами,

изучается возможность использование методов

нетрадиционной медицины в лечении :

иглорефлексотерапия при синдроме двигательных

нарушений, при судорожном синдроме. В

восстановительном лечении используется

гомеопатическая коррекция.

Коагулолитические критерии

иммунодефицитного состояния у детей раннего

возраста. Диагностика изменении в спиномозговой

жидкости.

Иммунная система, обладает большой

автономностью, находится под сложным влиянием

медиаторных воздействий. Можно предполагать, что

генез иммунологических сдвигов при

диссеминированном внутрисосудистом свертывании

крови в определенной степени связан с

интенсивностью процессов гемокоагуляции.

Изучение особенностей состояния

иммунологической защиты у новорожденных с

воспалительными заболеваниями при сдвигах в

системе гемокоагуляции позволяет выяснить один

из возможных механизмов формирования

иммунодефицитного состояния у детей раннего

возраста. Проводимое исследование показали, что

в процессе внутрисосудистой диссеминированной

коагуляции вовлекаются факторы

иммунологической защиты.

Получено Авторское свидетельство №1698789- 15

авг.1991 г."Способ диагностики

иммунодефицитного состояния у детей периода

новорожденности".

В диагностике воспалительных заболеваний

ЦНС используется люмбальная пункция. В последние

годы среди методов ликворологии выделяют

изучение гемостатических свойств спиномозговой

жидкости, которые могут коррелировать с

выраженностью патологических измений с ЦНС.

Анализ полученных данных выявляет взаимосвязь

показателей коагуляции с патологическими

изменениями в ликворе.